CO2 Kostenaufteilungsgesetz: Mieter vs. Vermieter berechnen

Zuletzt aktualisiert:

Ihre Lesezeit:

CO2 Kostenaufteilungsgesetz

- Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz regelt die Verteilung von CO2-Kosten. Es sorgt dafür, dass die durch den CO2-Preis entstehenden Mehrkosten zwischen Vermietern und Mietern gerecht aufgeteilt werden. Dies geschieht, um Anreize für umweltbewusstes Handeln zu schaffen und den Klimaschutz zu fördern.

- Vermieter tragen eine größere Verantwortung. Das Gesetz verpflichtet Vermieter, einen Teil der CO2-Kosten zu übernehmen, insbesondere wenn die Energieeffizienz des Gebäudes schlecht ist. Dies soll sie motivieren, in energetische Sanierungen zu investieren und somit die Emissionen zu reduzieren.

- Mieter haben ebenfalls Pflichten und Rechte. Mieter sind verantwortlich für die Ermittlung ihrer CO2-Daten, wenn sie eine eigene Heizungsanlage nutzen. Sie können zudem bei unzureichenden Informationen durch den Vermieter ihr Kürzungsrecht ausüben und bis zu 3 % der Heizkosten einbehalten.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist das CO2-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG)?

- Geltungsbereich und Grundprinzipien der CO2-Steuer-Kostenaufteilung

- Das 10-Stufen-Modell zur CO2-Abgabe Kostenaufteilung

- Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern

- CO2-Steuer-Kostenaufteilung in der Praxis: Ablauf und Berechnung

- Tipps zur Reduzierung der CO2-Kosten

- Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Was ist das CO2-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG)?

Grundidee und Zweck

Die Verringerung von Kohlendioxid-Emissionen ist eine wesentliche Maßnahme, um den Klimawandel zu begrenzen. Seit einiger Zeit wird dafür eine CO2-Steuer oder CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhoben. Doch wie werden die dadurch entstehenden Mehrkosten zwischen Vermieter und Mieter gerecht verteilt? Genau dafür sorgt das CO2-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG).

- Es regelt, wie die durch den CO2-Preis entstehenden Kosten auf beide Parteien aufgeteilt werden.

- Ziel ist es, dass Vermieter stärker in die Pflicht genommen werden.

- Auch Mieter sollen ihren Anteil leisten, sodass gemeinsam Anreize für umweltbewusstes Handeln entstehen.

Das Gesetz hat verschiedene Namen: CO2 Kostenaufteilungsgesetz, Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz oder CO2-Steuer-Kostenaufteilung. Auch Begriffe wie CO2-Abgabe Kostenaufteilung oder CO2-Kostenaufteilung sind geläufig. Sie alle beschreiben das gleiche Prinzip: Die Kosten für den Kohlendioxid-Ausstoß werden auf Vermieter und Mieter verteilt.

Rechtlicher Hintergrund und Inkrafttreten

Das CO2KostAufG ist zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten und ergänzt bestehende mietrechtliche Regelungen zur Betriebskostenabrechnung um zusätzliche Vorgaben. Seitdem müssen Vermieter in der Heizkostenabrechnung klar ausweisen, wie hoch die CO2-bedingten Kosten ausfallen und wie sie verteilt werden.

- Fossile Energieträger wie Heizöl und Erdgas verursachen zusätzliche CO2-Kosten.

- Vermieter dürfen diese Kosten nicht mehr vollständig auf Mieter umlegen.

- Ein gestaffeltes Modell nach Energieeffizienz des Gebäudes entscheidet, wer welchen Anteil trägt.

Auf diese Weise soll das Gesetz gezielt zum Klimaschutz beitragen: Je schlechter der energetische Zustand, desto höher der Kostenanteil des Vermieters. So entstehen finanzielle Anreize, ein Gebäude modern zu halten oder energetisch zu verbessern.

Interhyp: Beste Konditionen für Ihre Baufinanzierung

- In 2 Minuten zum Zinsangebot

- Vergleich von 500 Partner

- Beratung digital und vor Ort

Geltungsbereich und Grundprinzipien der CO2-Steuer-Kostenaufteilung

Welche Gebäude und Brennstoffe sind betroffen?

Die CO2-Kostenaufteilung gilt in erster Linie für Wohngebäude, in denen fossile Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas zum Einsatz kommen. Doch auch bei Fernwärme sollte man prüfen, ob im Hintergrund fossile Energien verbrannt werden. Trifft das zu, fallen ebenfalls CO2-Kosten an, die auf Vermieter und Mieter umgelegt werden.

- Rechnen Sie immer mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas.

- Beachten Sie, dass Fernwärme oft aus fossilen Energien erzeugt wird.

- Achten Sie auf die Rechnungen des Energie- oder Wärmelieferanten zur genauen CO2-Menge.

Rolle der Heizkostenabrechnung

Die Heizkostenabrechnung ist das zentrale Dokument, um CO2-Kosten korrekt zu verteilen. Vermieter erfassen dabei:

- Den Energieverbrauch pro Abrechnungszeitraum.

- Den CO2-bedingten Kostenanteil basierend auf Versorgerangaben.

- Das gesetzliche Modell zur Aufteilung (z. B. Stufenmodell bei Wohngebäuden).

Nutzt das Gebäude eine zentrale Heizungsanlage, holt der Vermieter die nötigen Daten beim Energielieferanten ein. Bei Etagenheizungen mit separaten Verträgen kann der Mieter die CO2-Kosten selbst ermitteln und den Vermieter ansprechen, um seinen Anteil einzufordern.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zu CO2-Steuer: Erstattungsanspruch Selbstversorger berechnen!

Erfahren Sie, wie Sie als Mieter mit eigener Heizungsversorgung Ihren CO₂-Ausstoß berechnen und sich vom Vermieter einen Teil der CO₂-Steuer erstatten lassen können. Dieser Beitrag verrät Ihnen die wichtigsten Voraussetzungen, Fristen und Sonderregelungen (z. B. bei Gasherd und Hybridheizung) und zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Anspruch erfolgreich geltend machen.

Aufteilung bei Nichtwohngebäuden

Nichtwohngebäude, also überwiegend gewerblich genutzte Gebäude, unterliegen ebenfalls der CO2-Kostenaufteilung, sofern sie fossile Heizsysteme betreiben. Momentan gilt ein einfaches 50/50-Prinzip:

- Vermieter und Mieter teilen sich die CO2-Kosten zu gleichen Teilen.

- Künftig ist für Gewerbeobjekte ein ähnliches Stufenmodell wie bei Wohngebäuden geplant.

Besondere Regelungen für denkmalgeschützte Gebäude

Bei denkmalgeschützten Immobilien gelten oft strenge Auflagen, die energetische Sanierungen erschweren. In solchen Fällen kann der Vermieter seinen Anteil an den CO2-Kosten unter bestimmten Voraussetzungen reduzieren.

- Liegen behördliche Auflagen vor, die energetische Verbesserungen verbieten, kann der Vermieter entlastet werden.

- Ist keine Verbesserung sowohl am Gebäude als auch an der Heizungsanlage möglich, kann unter Umständen sogar die gesamte CO2-Belastung auf den Mieter entfallen.

- Der Vermieter muss diese Einschränkungen nachvollziehbar darlegen.

Das 10-Stufen-Modell zur CO2-Abgabe Kostenaufteilung

Um eine faire Verteilung der CO2-Kosten zu erreichen, wurde ein Stufenmodell entwickelt, das auf dem jährlichen Kohlendioxidausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche basiert. Je höher der Verbrauch und damit der CO2-Ausstoß, desto größer wird der Kostenanteil des Vermieters. Dieses Modell setzt also direkt an der Energieeffizienz des Gebäudes an und motiviert Vermieter dazu, in eine bessere Dämmung oder modernere Heiztechnik zu investieren.

Für Mieter bedeutet das: In einem sehr energieeffizienten Haus (mit geringem CO2-Ausstoß pro Quadratmeter) tragen sie fast den gesamten CO2-Kostenanteil. Ist das Haus jedoch in schlechtem energetischen Zustand, wird ein Großteil der Kosten dem Vermieter zugerechnet. Diese Staffelung soll langfristig für mehr Klimaschutz im Wohnungsbestand sorgen.

| Kohlendioxidausstoß (CO2) pro m² Wohnfläche / Jahr | Anteil Mieter | Anteil Vermieter |

|---|---|---|

| bis 12 kg CO2/m²/a | 100% | 0% |

| 12 bis 17 kg CO2/m²/a | 90% | 10% |

| 17 bis 22 kg CO2/m²/a | 80% | 20% |

| 22 bis 27 kg CO2/m²/a | 70% | 30% |

| 27 bis 32 kg CO2/m²/a | 60% | 40% |

| 32 bis 37 kg CO2/m²/a | 50% | 50% |

| 37 bis 42 kg CO2/m²/a | 40% | 60% |

| 42 bis 47 kg CO2/m²/a | 30% | 70% |

| 47 bis 52 kg CO2/m²/a | 20% | 80% |

| ab 52 kg CO2/m²/a | 5% | 95% |

Als Mieter sollten Sie wissen, welche Stufe für Ihr Gebäude gilt. Die Vermieter erhalten die erforderlichen Daten aus den Rechnungen der Brennstofflieferanten und bestimmen, wie viel CO2 pro m² Wohnfläche entstanden ist. Fragen Sie bei Unklarheiten nach, um Ihre Abrechnung nachvollziehen zu können.

Die Aufteilung der CO2-Abgabe zwischen Vermieter und Mieter ist auf den ersten Blick kompliziert. Mit etwas Hintergrundverständnis und dem richtigen Tool ist die Herausforderung aber schnell gemeistert!

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz

Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern

- Vermieter müssen alle relevanten Daten (Brennstoffverbrauch, Emissionsfaktor, CO2-Kosten) beim Energie- oder Wärmelieferanten beschaffen und diese vollständig in die Heizkostenabrechnung übernehmen.

- Mieter mit eigener Gastherme und direktem Versorgungsvertrag sind für die Ermittlung ihres Verbrauchs sowie der CO2-Daten selbst verantwortlich. Diese Informationen sollten sie dem Vermieter vorlegen, damit ihr Anteil korrekt erstattet werden kann.

- Bei fehlenden oder unvollständigen Informationen durch den Vermieter kann der Mieter sein Kürzungsrecht ausüben und bis zu 3 % des anfallenden Heizkostenbetrags einbehalten.

CO2 Kostenaufteilungsgesetz: Meine weiteren Artikel

CO2 Kostenaufteilungsgesetz: Meine weiteren Artikel

CO2-Abgabe Vermieter: Kostenaufteilung berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz

CO2-Abgabe Vermieter: Kostenaufteilung berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 6. Januar 2026 CO2-Abgabe Selbstversorger: Erstattungsanspruch berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz

CO2-Abgabe Selbstversorger: Erstattungsanspruch berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 6. Januar 2026 CO2-Steuer Gas: Berechnung CO2-AbgabeAutor: Dr. Stephan Seitz

CO2-Steuer Gas: Berechnung CO2-AbgabeAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 6. Januar 2026 CO2-Steuer Heizöl: Berechnung CO2-AbgabeAutor: Dr. Stephan Seitz

CO2-Steuer Heizöl: Berechnung CO2-AbgabeAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 6. Januar 2026

CO2-Steuer-Kostenaufteilung in der Praxis: Ablauf und Berechnung

Damit die Kosten zwischen Vermieter und Mieter transparent und korrekt berechnet werden können, lohnt sich eine systematische Vorgehensweise. Anhand dieser Schritte können beide Seiten nachvollziehen, wie sich der CO2-Kostenanteil zusammensetzt:

- Datenerfassung: Erfassen Sie den konkreten Energieverbrauch des Gebäudes, möglichst in Kilowattstunden (kWh). Liegen nur Angaben zu verbrauchten Litern oder Kubikmetern vor, kann dies mithilfe eines geeigneten Faktors umgerechnet werden.

- Brennstofftyp bestimmen: Handelt es sich um Heizöl, Erdgas oder eine andere Energiequelle? Jede Brennstoffart hat einen eigenen Emissionsfaktor.

- Emissionen berechnen: Multiplizieren Sie den Brennstoffverbrauch mit dem entsprechenden Emissionsfaktor, um den gesamten CO2-Ausstoß zu ermitteln.

- CO2-Kosten ermitteln: Auf Basis des offiziellen Steuersatzes pro Tonne CO2 ergeben sich die Kosten, die für den Abrechnungszeitraum anfallen. Diese Angabe findet sich in vielen Fällen bereits auf den Rechnungen der Versorger.

- Zuordnung auf die Wohnfläche: Um das Stufenmodell anzuwenden, sollte man die Gesamtemissionen auf die Quadratmeterzahl des Gebäudes oder der Wohnungen umlegen. Dadurch berechnet man den CO2-Ausstoß pro m² Wohnfläche.

- Verteilung nach Stufenmodell: Im nächsten Schritt wird geprüft, in welche Stufe (z. B. 22 bis 27 kg CO2/m²/a) das Gebäude fällt. Daraus leitet sich das prozentuale Verhältnis ab, wie viel Vermieter und Mieter jeweils übernehmen müssen.

Tipps zur Reduzierung der CO2-Kosten

Für Vermieter

Der größte Hebel für Vermieter liegt in der energetischen Sanierung ihrer Gebäude. Folgende Maßnahmen helfen nicht nur beim Senken der Emissionen, sondern auch langfristig bei der Wertsteigerung der Immobilie:

- Dämmung verbessern: Eine umfassende Dämmung der Außenwände, des Dachs und der Kellerdecke mindert den Heizwärmebedarf erheblich.

- Moderne Heizungsanlage: Ein Austausch alter Kessel gegen effizientere Systeme (z. B. Wärmepumpen, Gas-Brennwertkessel) führt zu einem deutlich geringeren CO2-Ausstoß.

- Nutzung erneuerbarer Energien: Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen verringern den Bedarf an fossilen Brennstoffen. Das wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz aus.

- Förderprogramme prüfen: Staatliche Stellen fördern viele Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse oder günstige Kredite. Ein genauer Blick in aktuelle Programme kann sich lohnen.

Für Mieter

Auch Mieter können ihren Energieverbrauch steuern und damit die CO2-Kosten beeinflussen. Dabei helfen kleine, leicht umsetzbare Verhaltensänderungen:

- Richtiges Lüften: Stoßlüftung ist effektiver und energiesparender als dauerhaft gekippte Fenster.

- Raumtemperatur anpassen: Ein Grad weniger spart bereits mehrere Prozent Heizenergie. Ideal sind oft rund 20 °C in Wohnräumen und etwas weniger im Schlafzimmer.

- Standby vermeiden: Elektrogeräte, die ungenutzt im Standby-Modus laufen, erhöhen unnötig den Stromverbrauch.

- Energieeffiziente Haushaltsgeräte nutzen: Wer sich neue Geräte zulegt, sollte auf eine gute Effizienzklasse achten. Dadurch lassen sich langfristig Kosten reduzieren.

Gleichzeitig lohnt es sich, den eigenen Verbrauch regelmäßig zu überprüfen. So behalten Mieter im Blick, ob sie zu viel Energie verbrauchen oder Einsparpotenziale vorliegen. Auch kleine Schritte können auf lange Sicht zu spürbaren Kostenersparnissen führen.

Ausblick und zukünftige Entwicklungen

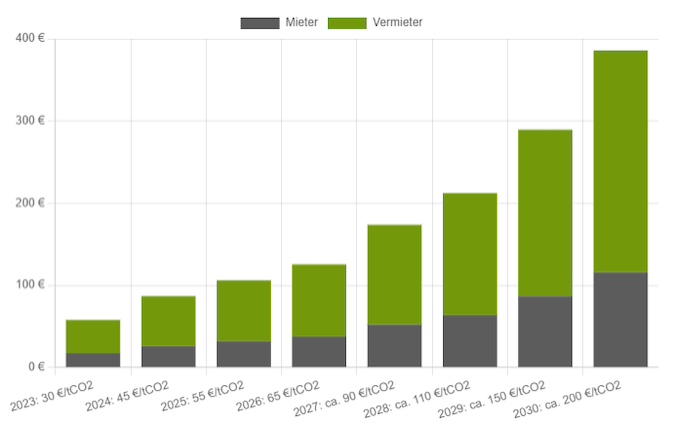

Steigende CO₂-Preise

Der Gesetzgeber hat bereits festgelegt, dass der CO₂-Preis in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Damit verbunden ist die Erwartung, dass Heizkosten für fossile Brennstoffe zunehmen und der Anreiz zur energetischen Sanierung steigt. Im Laufe der Zeit könnte sich also die Kostenverteilung zwischen Vermieter und Mieter noch deutlicher auf gut gedämmte und modernisierte Gebäude auswirken.

Nach der aktuellen Gesetzeslage wird der CO₂-Preis 2027 in einen marktbasierten Emissionshandel übergehen. Das bedeutet, dass Zertifikate gehandelt werden und die Preise nicht mehr allein staatlich festgeschrieben sind. Für Mieter kann dies langfristig zu höheren, aber schwankenden Kosten führen. Für Vermieter wiederum wird es immer wichtiger, ihre Gebäude energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, um den steigenden CO₂-Kosten zu begegnen.

| Jahr | CO2-Preis pro Tonne (netto) |

|---|---|

| 2022 | 30 Euro |

| 2023 | 30 Euro |

| 2024 | 45 Euro |

| 2025 | 55 Euro |

| 2026 | 55 - 65 Euro (Preisspanne) |

| 2027 | Freie Preisbildung im Emissionshandel mit Obergrenze von 65 € |

| Ab 2028 | Freie Preisbildung im Emissionshandel |

Politische Diskussionen und mögliche Anpassungen

Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz wird auch politisch weiterhin intensiv diskutiert. Manche Stimmen fordern eine schnellere und strengere Einbindung der Vermieter, andere möchten Mieter stärker entlasten. Ob und wann es zu Änderungen kommt, hängt von den jeweiligen Gesetzgebungsverfahren ab.

Gerade bei Nichtwohngebäuden ist ein Stufenmodell in Aussicht gestellt, ähnlich dem für Wohngebäude. Bis dahin gilt die 50/50-Regelung. Auch im Bereich denkmalgeschützter Bauten könnte es künftig Weiterentwicklungen geben, etwa wenn der Gesetzgeber Maßnahmen vorantreibt, die auch bei historischen Gebäuden Sanierungen ermöglichen.

Interhyp: Beste Konditionen für Ihre Baufinanzierung

- In 2 Minuten zum Zinsangebot

- Vergleich von 500 Partner

- Beratung digital und vor Ort

Häufig gestellte Fragen

Welche Brennstoffe sind von der CO2-Kostenaufteilung betroffen?

Wie wird die CO2-Kostenaufteilung bei denkmalgeschützten Gebäuden geregelt?

Was passiert, wenn der Vermieter keine vollständigen Daten zur CO2-Kostenabrechnung bereitstellt?

Wie kann ich als Mieter meinen CO2-Kostenanteil ermitteln?

Welche Schritte sind nötig, um die CO2-Kosten korrekt zu berechnen?

Toni | RECHNER.APP » Assistent

- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.

- Keine Anmeldung erforderlich.

- Kostenlos im Browser.

Quellenangaben und weiterführende Literatur

Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext CO2 Kostenaufteilungsgesetz:

Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz

Mein Name ist Dr. Stephan Seitz und ich betreibe RECHNER.APP. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.

Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich für meine erste Plattform HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft praktische Online-Rechner entwickelt habe. Die positiven Rückmeldungen meiner Nutzer haben mich motiviert, das Angebot stetig zu erweitern. Heute finden Sie auf RECHNER.APP eine Vielzahl an Rechnern zu unterschiedlichen Anlässen – auch über das Erbrecht hinaus.

Meine Inhalte und die Online-Rechner sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.

Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!